太宰治晩年の異彩を放つ中編小説

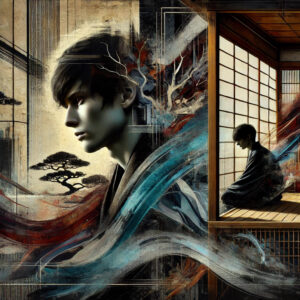

戦後日本文学の巨匠・太宰治。その晩年に発表された『ヴィヨンの妻』は、彼の作品群の中でもとりわけ異彩を放つ中編小説です。敗戦の混乱が色濃く残る1940年代後半、東京の下町を舞台に繰り広げられるこの物語には、太宰ならではの人間観察と筆致が冴えわたっています。

放蕩夫と健気な妻――一人称で描かれる夫婦の姿

本作に登場するのは、酒と放蕩に明け暮れる詩人と、その夫を支えながらも苦悩する若き妻。物語は妻の一人称視点で語られ、淡々とした口調のなかに、痛み、諦め、そして微かな希望がにじみ出ます。

夫はまるで自分を破滅させることにしか興味がないかのように無軌道な生活を送り、妻はそんな彼に振り回されながらも、なぜか完全には見放せずにいます。

「ダメ男と健気な女」だけでは終わらない魅力

それだけを聞くと、ありがちな「ダメ男と健気な女」の物語を想像するかもしれません。しかし、『ヴィヨンの妻』が多くの読者の心に残るのは、その構図の中にある種の逆説的な美しさがあるからです。

太宰治は、登場人物の倫理的な正しさを描くことに重きを置きません。むしろ、不完全で矛盾だらけの人間を、彼らの弱さごと受け入れようとする視点こそが、本作の魅力なのです。

戦後の混乱の中に生きる女の戦略

舞台となる戦後の東京は、物資も道徳も崩壊し、誰もが何かしらの後ろ暗さを抱えて生きていた時代。その中で、主人公の妻が選ぶ生き方は、一見すると自己犠牲のようにも、盲目的な愛にも見えます。しかし読み進めるうちに、彼女の行動には決して一言では説明できない強さと知恵、そして生き延びるための戦略が潜んでいることに気づくでしょう。

妻が語る印象的なラストの言葉

特筆すべきは、物語のラストに向けて妻の口から語られる、ある印象的な言葉。これは太宰治自身の人生観をも象徴しているかのようで、読み終えたあとも長く心に残ります。その言葉が意味するものは何か、自分ならどう答えるだろうか――そんな問いが読者に自然と浮かび上がってくるのです。

タイトルに込められた文学的暗喩

また、タイトルの「ヴィヨンの妻」にも注目してみてください。ヴィヨンとは15世紀フランスの詩人であり、放蕩と犯罪を繰り返した“無頼”の象徴的存在です。そんな彼になぞらえて描かれる主人公の夫と、それを支える「妻」とは……。文学史的な背景を知って読むと、物語の奥行きが一層深まります。

勧善懲悪ではない、だからこそのリアリティ

本作には、はっきりとした結論や勧善懲悪のカタルシスはありません。それでも、あるいはそれゆえに、私たちは登場人物たちの不器用な人生にリアリティを感じ、感情を揺さぶられるのです。時代が変わっても変わらない人間の弱さや愛しさ――『ヴィヨンの妻』はそんな普遍的なテーマに静かに、しかし鋭く切り込んでいます。

「太宰治は難しい」人にも届く作品

「太宰治って難しそう」と思っている方にも、本作はおすすめです。平易な文体と短めの分量ながら、その中に込められたメッセージは重層的。1回目の読了では掴みきれなかった感情が、2度目、3度目の読書でふいに腑に落ちる、そんな読後体験が待っているかもしれません。

弱さと共に生きる人への静かなエール